![[初心者向け]アクリル絵の具と水の量…筆の種類や、使い分けを解説](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/08/036872f6ff63775f178744c217d3d33f-e1727050238363.jpg?fit=1000%2C525&ssl=1)

こんにちは!noraです

アクリル絵の具は万能な反面、塗り方や、筆の使い方によって絵に与える影響がかなり違います

つい先日も、アクリル画初心者さんに直接、描き方を伝えていたのですが

「とりあえず、この絵の具ってどう塗ればいいの?」という質問を受けました

初心者さんからすれば、筆といっても、形がいろいろあったり、水の含み方で絵の具がカサついたり、シャビシャビになったりと…上手くいかずに困惑しますよね…

そこで、今までもアクリル絵の具について書いた記事はあるんですが

今回はもう少し、深掘りして筆の種類や、塗り方、使い方についてお伝えしたいと思います

初心者さんに伝わるように水を含ませる量や、絵の具をパレットに出す量など、できるだけ細かくお伝えできればと思っております

この記事でアクリル絵の具を楽しく塗る感覚を掴んでいってくださいね

目次

始めにアクリル絵の具の特性を簡単に説明すると…

アクリル絵の具はちょっと粘りがあり、水には溶かす事はできるけど

絵の具が乾いてしまったらそれ以降は耐水性になるので水で溶かす事ができなくなります

すごいですよね!絵の具なのに乾くとゴム製みたいになって水で溶く事ができなくなるんです

そして、この特性で何ができるのかというと…重ね塗りができるんですね!

重ね塗りとは絵の具を塗って、乾いた後、その上から新たに色を塗るという感じで…

色と色が重なり合うので、重ね塗りと言います

さらにこの絵の具は乾くのが早く、油絵の具のように絵の仕上がりに時間がかかる…というような問題も起きません

そして、唯一の特徴といえば、描き方や、塗り方によって

水彩風にも油彩風にも描けてしまう!そんな絵の具です

だからこそ、筆の形、種類、それぞれの塗り方を知る事で、これからあなたがどんな絵の描き方に進めていきたいのかを考える事ができます

それでは、まず色を塗る時の準備としてパレットに絵の具を出す量と水を混ぜ具合をみていきます

絵の具の出す量は多すぎ注意!そのワケと対処法

始めにアクリル絵の具は速乾性があるとお伝えしました、乾くのが早いという事ですね

その特徴から、パレットに出す絵の具の量は気をつけないといけません…

少なすぎても早く乾いてしまう…出しすぎても使わない量を出したら勿体無いですよね…

私が描いててたどり着いた分量はキャンバスの大きさにもよりますが

F0サイズ(18cm×14cm)のキャンバスに描く場合、1円玉の大きさより小さめの量でいいかなと思います

もちろん背景に使う色が多ければそれ以上の量にもなりますが、あまり出しすぎても余ってしまうので1円玉目安で考えてみてくださいね。

そして、パレットに絵の具が余ってしまったら…

対処法としてはラップを上から被せて空気が入らないようにします

そうする事で、絵の具の乾きを防げるので使わない時間にはぜひ、ラップを被せるをやっておいてください

次に絵の具に混ぜる水の量は?

初心者さんはこの水の量で悪戦苦闘している印象があります…

塗りたいのにいい感じに絵の具が伸びてくれない…かといって水を多めにしたらバシャバシャになってしまったり…

これは実際、何回か試してわかっていく感じにはなるのですが…

目安みたいなものって欲しいですよね…

なので、一般的には 絵の具 : 水=2:1 とされています

しかし、これはあくまで一般的には…です!

アクリル絵の具は水彩風にも油彩風にも描けるとお伝えしましたが

水彩風に描く場合は水の比率が大きくなります

反対に油彩風に描く場合は、水すらいらない描き方もあります

あなたがどんな描き方をしたいかによって水の量が変わってくるんです…

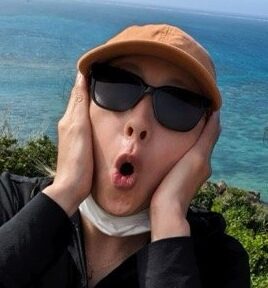

参考までに私の描き方はリアルな絵、写実的に描く場合には水を多めにしています(右の画像)

筆を水につけて水分を拭き取らず、そのまま絵の具と混ぜるぐらいの水分量です(伝わるでしょうか……?)

比率でいうと絵の具2 : 水1.5あたりかなと…一般的な比率より少し水が多いくらいです

これは、筆の滑りを良くするのと、重ね塗りをしながら描いていくスタイルだからですね

反対に抽象的、色をのせながら描く場合は筆に水をつけて布で拭き取った後、絵の具を混ぜて描いています

絵の具の比率の方が多い感覚ですね

こうやって、水の量で描き方の調整や、表現の仕方が変化していきます

まずは、あなたがどんな絵を描いてみたいのかを考えながら絵の具と水の比率を探ってみてくださいね

それでは、次に1つのブランドの筆を参考に形の名前や、使い方を順にお伝えしたいと思います

安価な筆を使って筆の特徴を知ろう!

今回、使う筆はKOLAMOONというメーカーのナイロン筆を使用します

この筆はめちゃくちゃ安かったです!

高価なものではなくまずは安めの筆を使って、練習してみるのもいいですね!

そうそう、アクリル絵の具のもう一つの特徴は乾くと耐水性になるので、その使う筆にも負荷がかかってしまいます

なので、筆の劣化も早く、買い換えないといけない場合も出てきます

だからこそ、ナイロン筆で買いやすい値段の筆をおすすめしています!

これから先、本当にいい筆を使う場合は慣れてからでも遅くないのでまずはナイロン筆で何回も試して使い方をみにつけていってくださいね

それでは、背景を塗ったり、動物画に必要になりそうな筆をピックアップしました

- 平筆(フラット)

- 丸筆(ラウンド)

- ファルバート(猫舌ブラシ)

- ライナー筆(細筆)

- 斜版筆(毛先が斜めにカット)

- ファンブラシ(扇形)

一つずつ解説していきます

平筆(フラット)

この筆は主に背景を塗ったり、広い面を均等に塗っていくのに使います

技法としては平塗りや、グラデーションなどに使われる筆で同じ力加減で塗る事ができればムラもなくキレイな画面が出来上がります

しかし、ここで躓くポイントはその筆の力加減や筆の傾きの部分…

頭ではわかっていても、中々均等にならないものですよね、最初は…

なので、あくまで私の目安ですが筆の傾きが45度ぐらいで筆を滑らせていくといいかなと思います

そして、この時に手首を軸にして塗るよりはヒジを軸にして大きく腕を動かすイメージで塗っていくと力も抜けて柔らかなタッチになると思います

背景を塗る時にどうしても一回で均等に塗ろうと思ってしまいますが

アクリル絵の具は重ね塗りができる絵の具です!

なので、筆の滑りがいいぐらいの水分量で塗り重ねていく方が出来上がりがキレイになります!

ここでは焦らず、塗っていくことが上手くいく秘訣です

丸筆(ラウンド)

丸みがあって先端が尖った筆です

筆先を使えば細かな描写や、線、曲線が描けます

筆を立てるか寝かすかでも違ってくるので、実際に塗ってみて試してくださいね

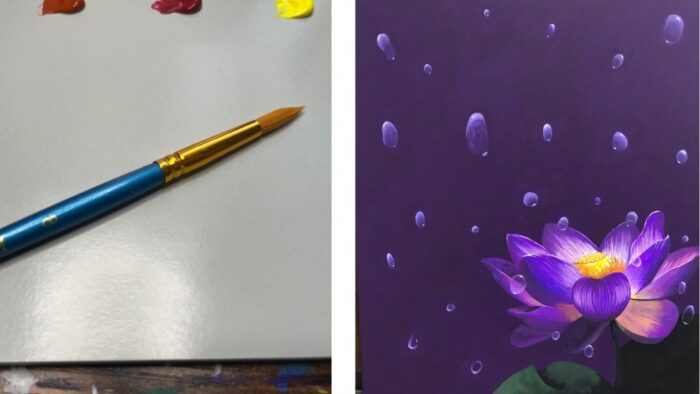

ファルバート(猫舌ブラシ)

平筆と似ていますが、先端が丸みのあるタイプの筆です

この筆で何ができるのかというと…一番はぼかしができるということかなと思います

もちろん、筆全体を使えば筆の幅の均等な線が描けます

でも、一番は動物の毛のふわふわ感や、光のぼかしなどを表現するのに使います

描き方は筆の先端で絵の具を馴染ませるイメージ…色と色の境目をちょんちょんと撫でてあげると…という感じです!

この時は、水を少なめで馴染ませてあげると上手くいきます

あとは、乾いた筆を風景画で木の葉を描く時にトントンと絵の具を置いてあげると遠くにある葉や、花を表現できます

ここは、後で説明するファンブラシでも描けますがまた違った表情になると思うので好きな方を選んで使ってみてくださいね

ライナー筆(細筆)

面相筆もそうですが、細めの筆です

筆の長さが短い物、長いものがありますが、KOLAMOONは短めの筆でした

この筆で描ける部分は細かなところ全般です、細いラインも描けるし、動物の目のぼかしや、動物の毛を描く場合など、動物を描く上で1本は持っておいて欲しい筆でもあります

細筆の水分量ですが、多めが描きやすいです

少し水彩風に透明感の色味になってしまいますが、描き重ねていけば濃淡は調整できるので細く描ける水分量を見つけてみてください

さらに、筆の持ち方でも線に違いが出るので補足しますが

筆を短く持てば細かな線が描けます、反対に筆を長く持てばしなやかな線が描けます

これは筆を立てるか寝かせるかでも太さが変わってくるので、変化を見てみてください

ちなみに…細筆は動物画には必須なので、違うブランドの筆も紹介します!

それがキャムロンプロアルテージュ2号の筆先が長いタイプです

これは細かな毛を描く時や、動物の髭、目の描き込みに特に重宝しています!

細かな描写に興味がある方は持っておいて損はないと思いますよ(ちなみに私は3本同じものを買いました笑)

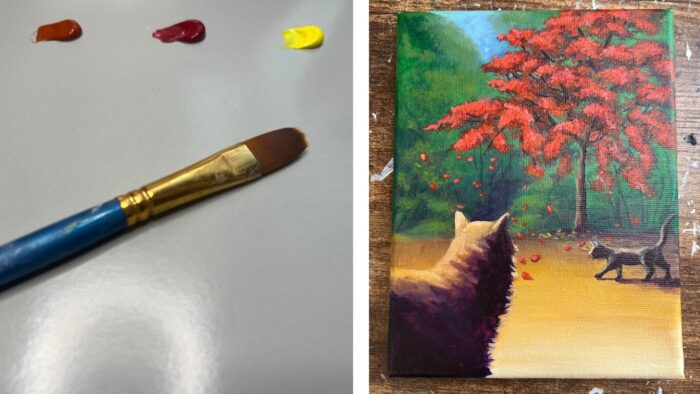

斜版筆

この筆はあまり、紹介されている記事がないですが、私が主に使っている筆です

なんでみんな使わないんだろ〜て思うぐらい使い勝手がいい筆なんですが、一番は大胆に塗ったり、細い線も描けてしまうんですよね

筆を寝かせたら広い面を塗ることができる…

筆を立てれば細い線が描ける…

そして、筆先が斜めにカットされているので、花びらを描いたり、角度によっては太めに、細めに自由自在なんです

私の描き方では始めにシルエットを描く工程があるのですが、それはほとんど斜版筆で描いています

あたりをつける事も簡単で、シルエットを塗りつぶす事も1本でできる…そんな筆なんです!

筆セットを買う時、どのブランドでも一本は入ってると思うので、興味ある方は是非使ってみてください

そして、斜版筆でできる描き方はこちらをのぞいてみてくださいね

ファンブラシ

これは扇形の変わった筆なのですが、主にぼかし用に使われます

しかし、これも使い方はそれぞれで、木の葉を描く時や、滝などの水を表現する場合にも使われています

私はこの筆は風景画、背景に使うことが多いですね

ただ……

動物画で使うとなると、どこで使えばいいかはちょっとわかりません…

もしこんな描き方あったよ!と発見された方がいれば是非、教えてください!

まとめ:筆の形や水の量で描き方もさまざま

今回はアクリル絵の具の特徴からナイロン筆の形によってできる描き方を解説しました

アクリル絵の具を使う時に初めに気をつけたい所は水の量と絵の具の出す量です

特に筆に含ませる水の量で水彩風、油彩風、タッチの違いや、塗り方の違いも左右してきます

上記でも水の量はお伝えしましたが、一番わかりやすいのは

実際に絵の具と水を混ぜて描いてみることです

これは、自分の目で見ないとわからない部分ですし、好みってものもあると思うんですよね

なので、まずは試すこと。そこから調整していく事が一番理解しやすいかと思います

そして、筆についてもまずは安いナイロン筆を手に入れて、試し描きをしていく事です

描いてて思うのですが、最初はどの筆の形が自分に合うのかわかりませんでした…

そして、描くものによっても描きやすい、描きにくいも最初はわかりづらいです…

だんだんわかってくる…

それが本音です!

ですので、ある程度、どのシーンでどの筆が合うのかをお伝えしましたが、全てが当てはまるわけではないです

現に私は斜版筆でほぼ描いてしまうくらい用途で筆を変える事をあまりしないタイプです

あなたも描き進めていくうちにあっ!この筆いいかも!という場面に出逢うと思います

その時は是非、気に入った筆でいろんなシーンを描いてみてください

あなたらしさが出る一枚になると思いますよ

また長くなってしまいましたが…今日はここまで!

最後までお読みいただきありがとうございました

![[旅記録]京都で出会った輝くおばあちゃん やりたい事に制限はない](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/03/19E956FD-1AB1-402D-8753-CBB239582DF8-scaled-e1711677271784.jpeg?fit=1200%2C1500&ssl=1)

![[旅記録]長崎で体験した心優しいお世話好きなおもてなし](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/07/4662b5f23207d4bef88048d5c4adb043-6.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)

![[山口]神社巡りをしすぎて絵に影響が出ちゃった話](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/09/deb546f2e9360cddb3d80ef6b67ab7ba-1.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)

![[初心者向け]アクリル絵の具と水の量…筆の種類や、使い分けを解説](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/08/036872f6ff63775f178744c217d3d33f-e1727050238363.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[アクリル絵]夏先取り!ひと味違うひまわりの描き方解説!](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2025/04/e3acbef85e5b62abf74e875dcaa0619d.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[アクリル絵画]動物画を描く時におさえておきたい4つのポイント!](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/11/fb852c8df237e91176c3b7577cc59672-1-e1731205303901.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[アクリル絵]夏先取り!ひと味違うひまわりの描き方解説!](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2025/04/e3acbef85e5b62abf74e875dcaa0619d.jpg?fit=700%2C368&ssl=1)

![[必見]強力な思い込みの力を利用してなりたい自分になる](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/10/69c03c6566b6ec3191376f85772769c8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[アクリル画]キャンバスにはムリ?どれだけ細かく描けるか検証!](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/10/1d0dbfe35fd3e09eab07bfc14ac3f9d8.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)

![[アクリル初心者] 動物画で描きやすいモチーフ(動物)7選!!](https://i0.wp.com/egakumonosasi.com/wp-content/uploads/2024/12/5cca1d6466a7015406ce2a76e5e2cdda.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)